Não fui à Flip este ano, e conto como foi

Ou pelo menos conto como foi a edição em que eu fui, em 2007 (e não: isso não é um déjà-vu)

Perdeu o texto sobre a bienal? Leia aqui.

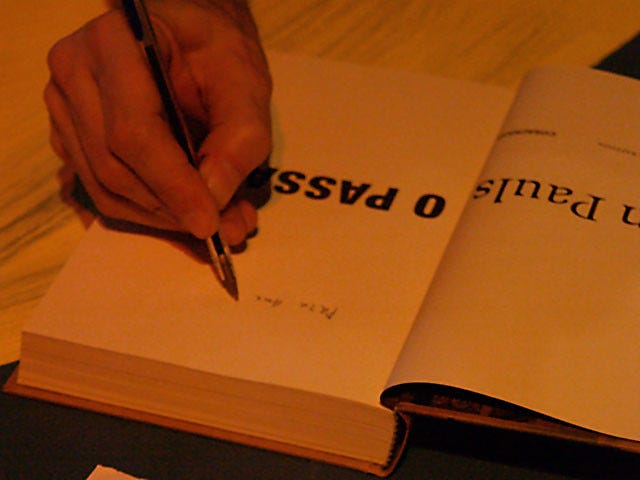

Fui à minha primeira Flip no ano de 2007. Eu vivia uma época atormentada, dividindo um apartamento em São Paulo com um casal de amigos nordestinos que tinha cometido a loucura de se mudar comigo pra lá. Sabendo do meu histórico de decepções amorosas, um deles sugeriu que eu desse uma olhada no jornal daquele dia. A capa do caderno de cultura trazia uma longa entrevista com Alan Pauls, escritor argentino que seria uma das principais atrações de Paraty naquele ano. Pauls tinha acabado de lançar O passado no Brasil pela finada Cosac Naify, numa edição caprichada que guardo até hoje e que passou por várias mãos antes de confiná-la para sempre em minha biblioteca, sem nunca ousar abri-la novamente porque, sempre que o fazia, alguma ex-namorada aparecia ameaçando desgraçar a minha vida como fosse eu o próprio Rímini, herói daquelas páginas.

Era esse o tipo de desventura que meu amigo tinha em mente quando leu a entrevista e se lembrou de mim. “Não há experiência amorosa que não envolva uma dimensão de pesadelo”, dizia Alan Pauls numa frase que, não à toa, elegi como epígrafe do meu primeiro romance. “O amor é o sinistro por excelência: o menor contratempo, a trivialidade mais acidental pode transformar o idílio mais sólido em pesadelo”. Meu amigo me conhecia, sabia que aquilo ia me fazer levantar da cadeira procurando o chão sob as minhas pernas. Sim, eu era esse clichê dramático. Até hoje devo ser porque, relendo a entrevista, ainda sinto o mesmo comichão que me fez rasgar a página do jornal, guardá-la dobrada no bolso e decidir ir a Paraty sem nenhum tostão, com uma passagem de ônibus e uma mochila de acampar e o único propósito de conhecer Alan Pauls pessoalmente. O resto da programação não importava: qualquer outro escritor seria pra mim um coadjuvante naquele ano.

O que eu não contava era com o fato de que estar numa Flip é cruzar com J. M. Coetzee na rua enquanto tropeça num paralelepípedo; ver Nadine Gordimer descansando na mesa de um café enquanto você ainda está tentando recuperar o fôlego do susto; trombar com Amós Oz quando você decide enfim parar e se encostar num muro porque, céus, você ainda nem achou o endereço do acampamento que segundo os nativos ficava ao lado da tenda principal, aquele eldorado que você não tinha dinheiro pra frequentar e teria que se contentar com o telão instalado pro resto do público, o que por mim já estava de bom tamanho.

Lembro dessa Flip tão vividamente que, da segunda vez que fui, em 2014, parecia que já tinha frequentado outras duas edições. Minha situação naquele ponto era bem diferente, tanto emocional quanto profissionalmente: namorava há três anos com Débora Ferraz, que tinha acabado de ganhar o prêmio Sesc pelo Enquanto Deus não está olhando e tinha sido convidada a lançar o livro na festa. Minhas costas agradeceram. A cama compartilhada do hotel era bem mais confortável que meu velho saco de dormir, uma das coisas que deixei pra trás quando me mudei de volta pra Paraíba e retornei com uma mão na frente e outra atrás, amargando um certa sensação de fracasso ainda provada numa edição da Flip em que eu participava como repórter, correspondente do jornal em que trabalhava.

Eu já escrevia nessa época. Meu trato com Débora era que terminaríamos nossos primeiros romances juntos, mas ela, lógico, terminou primeiro. Eu ainda demoraria uns quatro anos, metade deles tentando me convencer de que estrear na literatura com um livro de crônicas não era um demérito, mas vocês conhecem a ladainha: cronistas no Brasil não são respeitados, ainda que os homenageados de 2007 e de 2014 fossem essencialmente dois cronistas (Nelson Rodrigues e Millôr Fernandes), e em 2024 voltassem a lembrar de outro deles (João do Rio).

Mas não fui a esta última Flip. A sensação que ainda tenho é de estar na pipoca, numa festa feita para os camarotes. E nunca foi tão bom estar na pipoca quanto naquela época em que eu era apenas um leitor intrometido, vendo o trio elétrico de longe, ainda alimentando o sonho de um dia romper um cordão de isolamento que a cada ano que passa parece te isolar mais e transformar esse sonho numa espécie de pesadelo, como aquele do qual Alan Pauls te falava.

Escute um baiano que ama carnaval: o camarote é a morte da festa e não existe nada melhor do que uma pipoca cheia de amor

Nunca fui à Flip por questões $$$$ Mas sonho ir. Esse ano quase rolou. Lendo seu texto deu vontade de participar desse carnaval literário. Vi muitas mesas na internet e quando acabou, no domingo, a sensação era de um luto tal qual quarta-feira de cinzas. Linda crônica. Abraço.